開催日:8月9日(金)

開催形態:リアル開催(会場:「あざれあ」静岡県男女共同参画センター)

2024年度は夏休み期間中に参加校すべてが参加するオープンセミナーを開催しました。

[当日プログラム]

①2050年基礎講座 「人口減少問題について」

講師:太田隆之氏(静岡大学 地域創造学環 人文社会科学部教授)

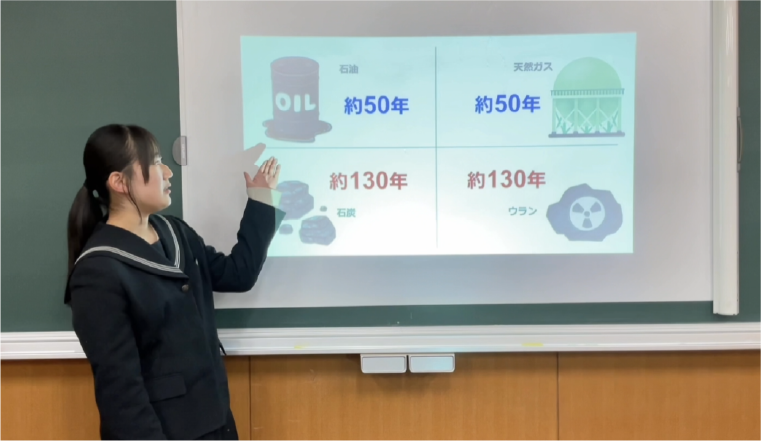

②エネルギー基礎講座

講師:山本隆三氏(常葉大学名誉教授、国際環境経済研究所所長)

③テーマ別講座

「自動車×エネルギー」 講師:渡部健氏(株式会社REXEV 代表取締役社長)

「社会インフラの維持×ゲーム」 講師:世良信一郎氏(株式会社イーフープ 代表取締役)

「くらし×(省)エネルギー」 講師:中井俊裕氏(静岡大学 客員教授)

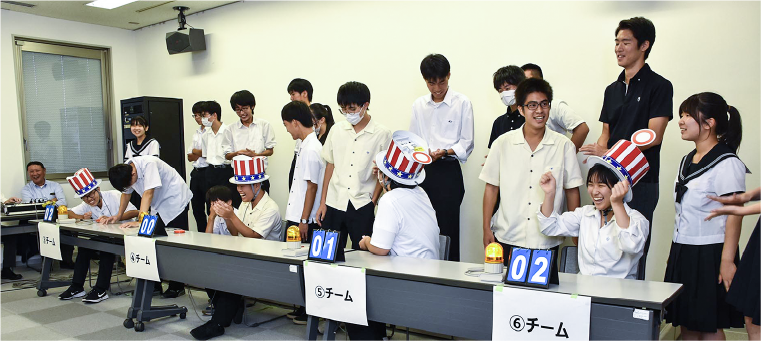

④クイズ大会 メンバー無作為の8チームで予選を行った後、上位4チームで決勝戦を行いました。

2024年度は生徒のキックオフイベントとしてオープンセミナーを開催し、全10校の生徒・教諭ら約60人が参加しました。プログラムは今年の課題からエネルギーの基礎的な知識、3つのテーマ別講座まで、1日を通じて基礎的な内容が体系的に学習でき、自らのテーマを考える上で参考となりそうな講座としました。午前は静岡大学教授の太田隆之氏が今年の課題である人口減少問題は経済・社会にどう影響し、地域を誰がどう支えていくかを解説。国際環境経済研究所所長の山本隆三氏にはエネルギー基礎講座で、エネルギーの考え方、安定供給や温暖化問題を考える上で大切なことなどを説明していただきました。午後はテーマ別講座として、3つの講座を同時に開催。生徒らが自らのテーマを考えるヒントを与えていただきました。また、ランチミーティングやクイズ大会を通じて、生徒同士の交流も深めました。

開催日:①8月22日(木)明電舎・沼津事業所 ②8月23日(金)中部電力・浜岡原子力発電所

開催形態:①県東部、②県中部・西部に参加校を分けて開催

参加者:全参加校の生徒・教諭(約50人)

県東部地域と県中部・西部地域に高校を分けて、コロナ禍後としては初めて施設見学会を開催しました。①明電舎・沼津事業所の見学会では、環境に配慮したGX特別高圧変電所を見学したほか、技術研修センターでのVR(仮想現実)安全体験、メタバースの世界の中で電気設備に触れる貴重な体験をしました。②中部電力・浜岡原子力発電所の見学会では、発電所構内の防潮堤などを見学しながら、原子力発電の仕組みから再稼働に向けた安全対策などを学びました。

開催日:9月19日(木)、9月20日(金)

開催形態:Zoomによるオンライン講義+質疑応答

講師:開沼博氏(東京大学大学院 情報学環 准教授)

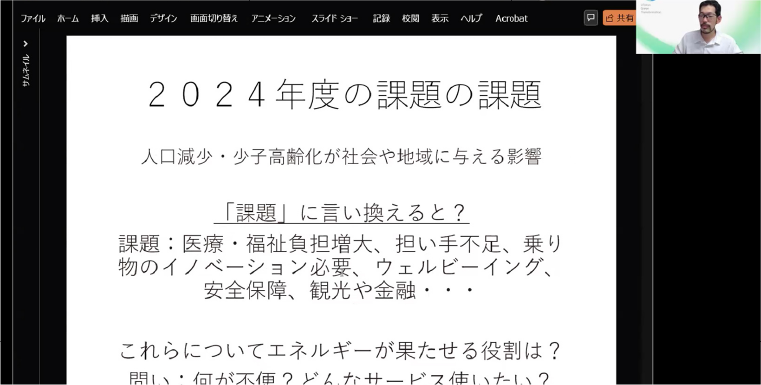

2024年度は8月の「夏のオープンセミナー」や「エネルギー関連施設見学会」を踏まえて、9月に開沼博先生によるオリエンテーションを開催しました。講義ではエネルギー・ピッチの心構えから始まり、自分たちの発表を構築するためには、まず「問い」を考える必要があることなどを説明していただきました。また、「勉強」にとどまらず「研究」というレベルに至るまでの方法論、2024年度の課題に対する考え方などについても解説していただき、生徒らが自らのテーマ選定を進めるためのヒントを与えていただきました。

【学校ごとの個別開催】

開催日:10月下旬~12月上旬 学校ごとのテーマに応じて順次実施

フィールドワークは参加校がそれぞれ決めたテーマに応じて、大学・企業の第一線の研究者や担当者などと直接対話を行う場です。基本的にはオンライン講義が中心ですが、講師のご意向に応じて学校での直接講義も一部実施しました。講師の方からは「高校生のみなさんも熱心に聞いていただき、今後も農業や障害のある人たちについてなど興味を持っていただければ嬉しいです」(京丸園株式会社)、「生徒さんもスマート漁業や弊社の取り組みへの理解が深まり、発表に向けていろいろなヒントを得ていただければ幸いです」(セイカダイヤエンジン株式会社)との声がありました。

| 高校名 | 講義の内容 | ご対応頂いた 企業・大学・機関 |

|---|---|---|

| 伊豆中央高校 | 2050年に向けたヤマト運輸の取り組み |

|

| 御殿場南高校 | ソーラーシェアリング事業と農業について |

|

| ユニバーサル農業と農福連携について |

|

|

| 駿河総合高校 | 日本の原子力発電の状況 |

|

|

|

|

| 榛原高校 | リニューアブルディーゼル(RD)燃料について |

|

| 人類と自然が共存する新しいエネルギーエコシステムを創る |

|

|

| 沼津中央高校 | 「農業×ICT」を通じた地域経済の活性化や街づくりをめざして |

|

| 日本経済における農業の役割(農業と地方経済) |

|

|

| 焼津中央高校 | エネルギー効率やエネルギー利用について |

|

| 漁船の未来と水産業スマート化に向けて |

|

|

| 科学技術高校 | 水力開発と価値向上プロジェクトの取り組みについて |

|

開催日:12月14日(土)

場所:「ツインメッセ静岡」北館3階・第3小展示場

2024年度の予選会は静岡市駿河区の「ツインメッセ静岡」で開催しました。例年同様、予選会の前にはオープニングランチが開催され、参加校の教諭・生徒が自己紹介を行い、昼食をとりながら歓談が行われました。予選会はこれまで探究活動を進めてきた内容を初めて発表する場。各校の発表に対して審査委員や他校の教諭・生徒から意見や指摘が出されます。審査委員の方々からは厳しい指摘も出ますが、自分たちの発表内容に何が足りないかが明確になるため、それぞれの発表内容をより良い内容に改善していきます。また、自分たちの発表内容の要点をいかに的確に伝えられるかも重要です。15分という限られた時間の中で、発表内容をいかに整理して、自分たちの考えをどううまく伝えられるのか。高校生たちは発表内容に対する指摘を確認し、手分けして調べ物をするなど、夜遅くまで修正作業を続けました。

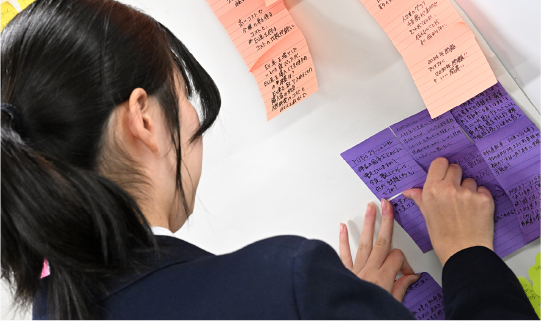

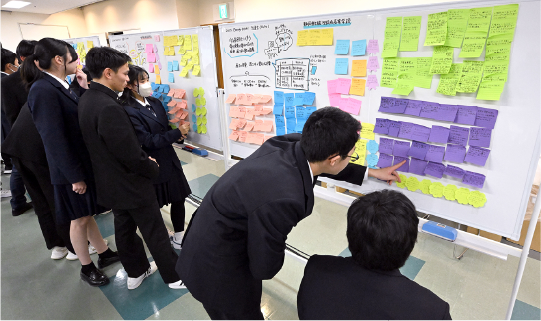

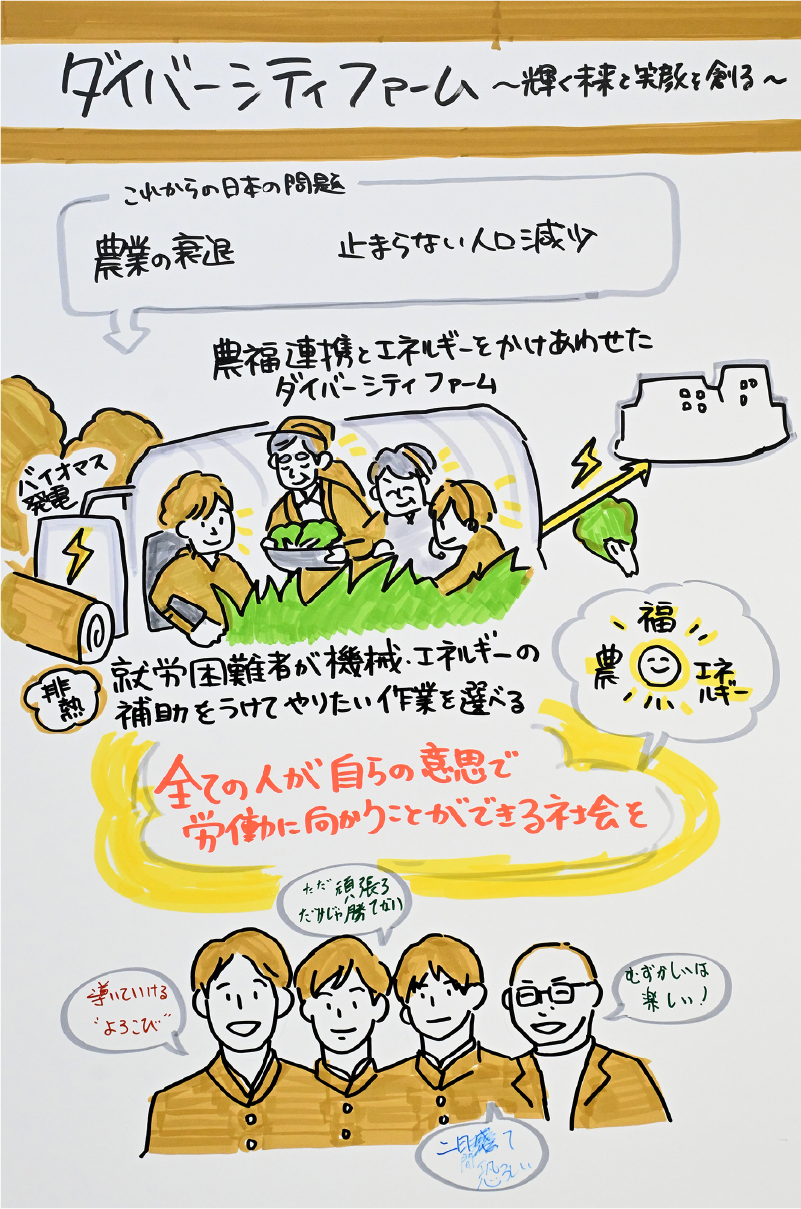

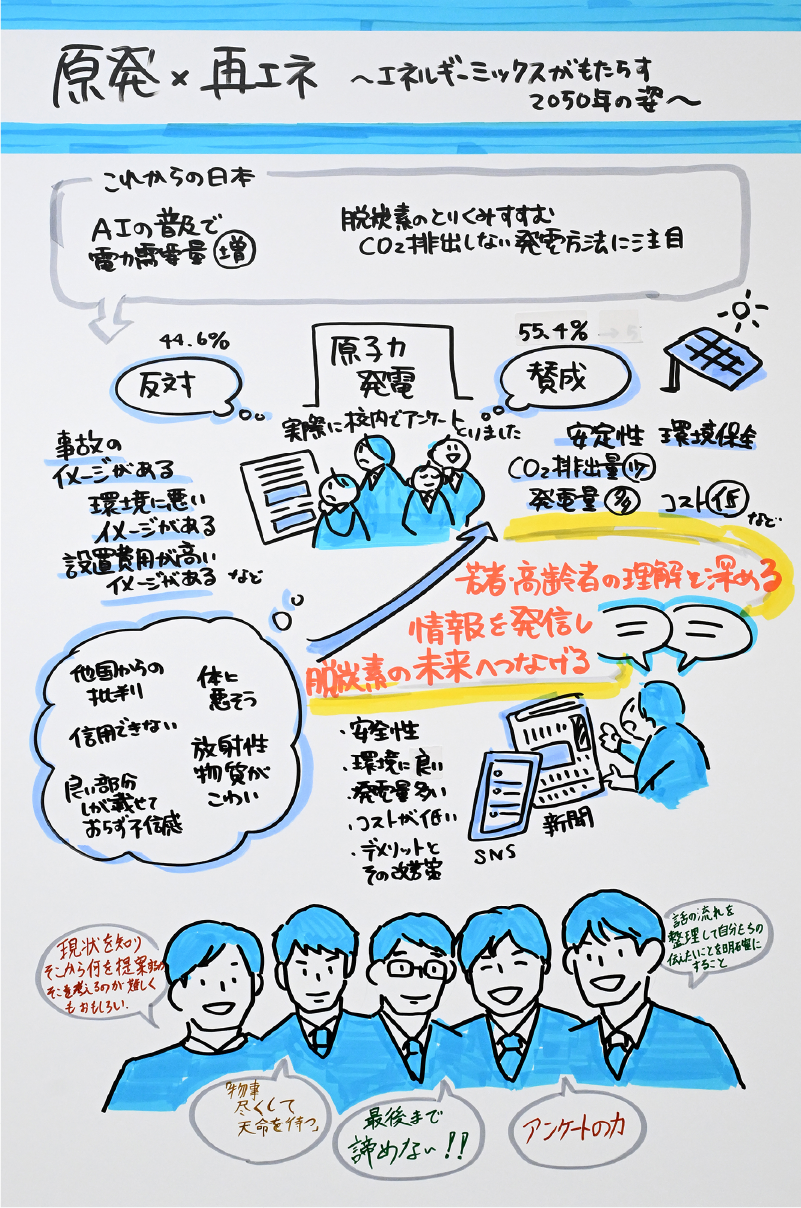

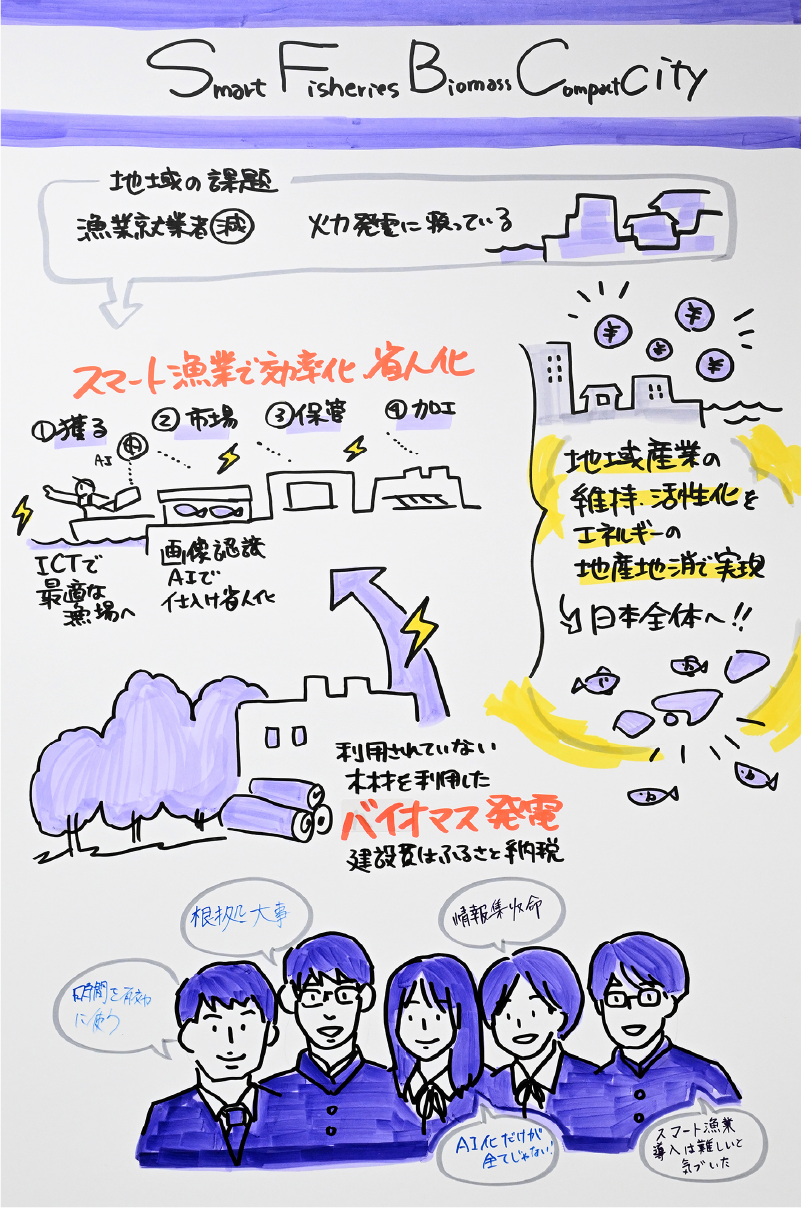

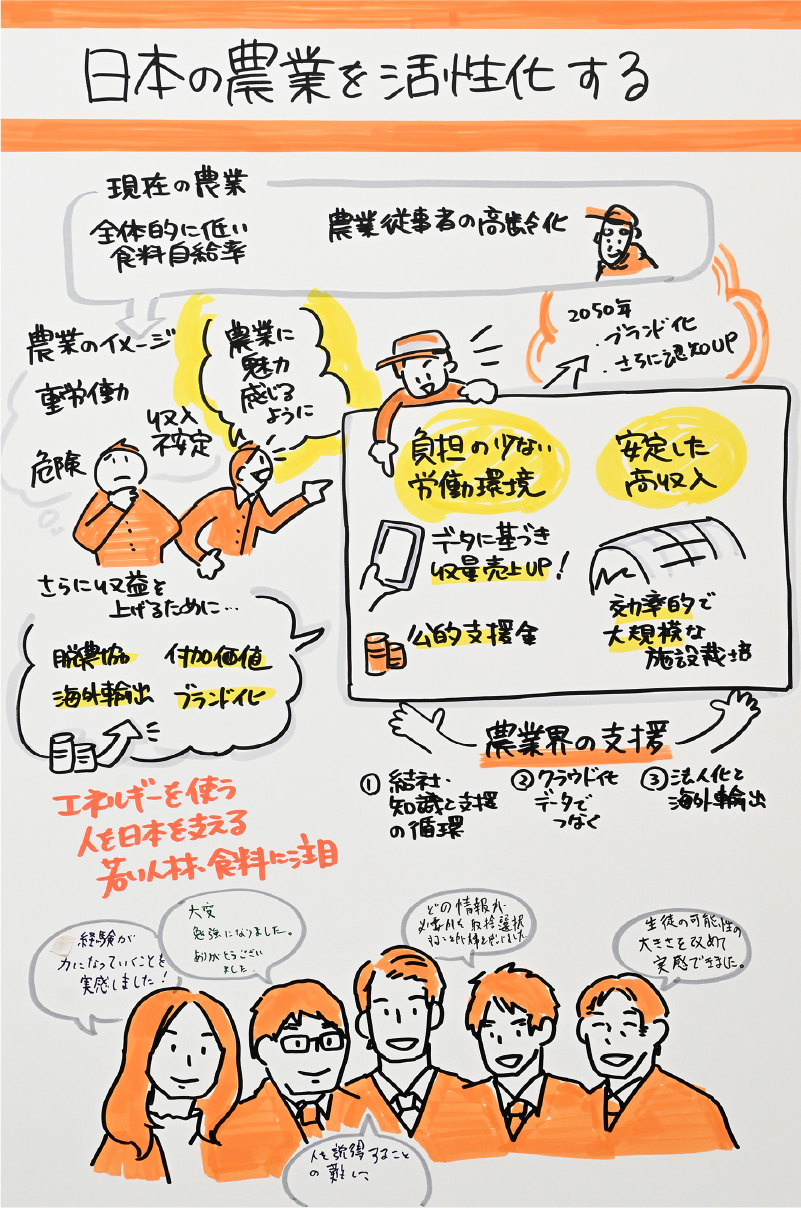

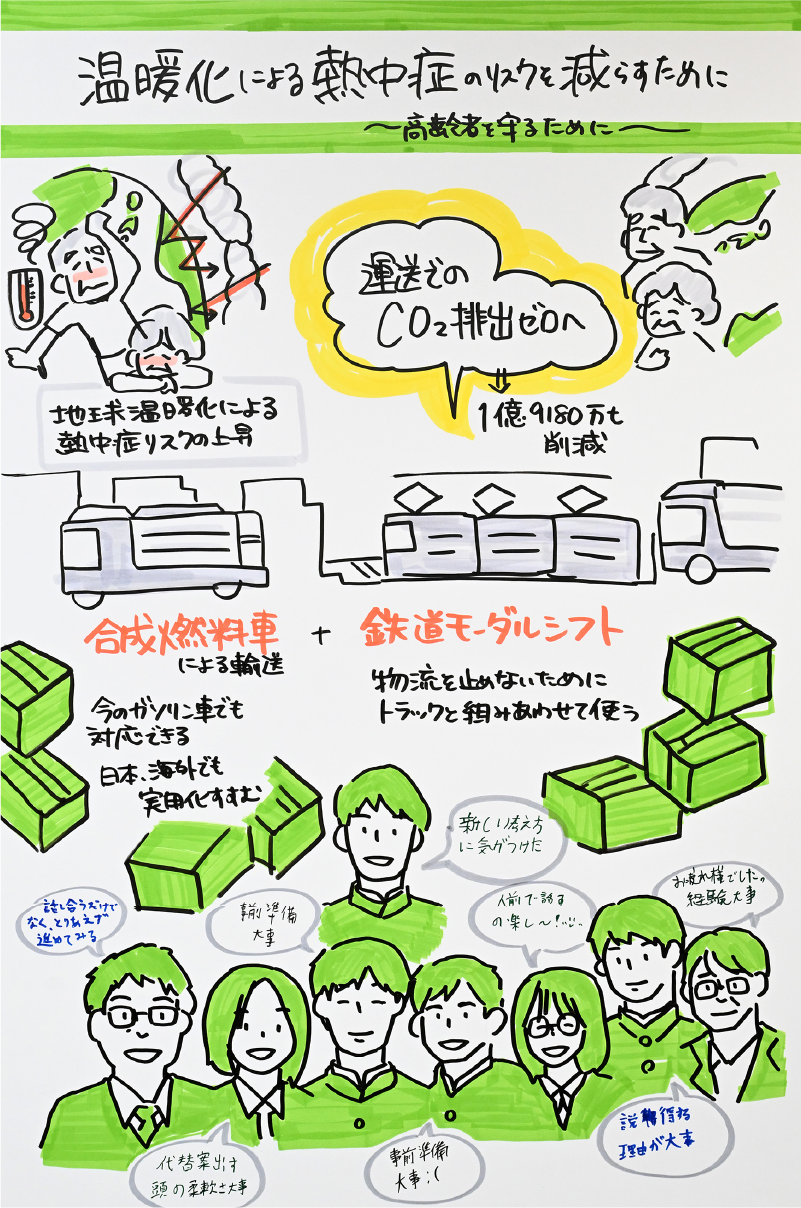

エネルギー・ピッチ会場審査部門の予選・本選では「グラフィックレコーディング」を導入しています。専門のグラフィック・レコーダーの方が各校の発表を聴きながら、発表のポイントを第三者の視点から絵にしていきます。発表内容の「見える化」だけでなく、発表で何が欠けていたのかなど、当事者も気づかなかったことを視覚的にとらえることができる仕組みです。予選会では審査委員や他校の教諭・生徒が疑問や意見を付箋に記入し、グラフィックレコーディングのボードに付箋を貼っていきます。

開催日:12月15日(日)

場所:「ツインメッセ静間」北館4階・レセプションホール

正式な発表の場である2日目の本選は、「ツインメッセ静岡」北館4階・レセプションホールで行われました。参加校は開始直前まで自らの発表スライドの修正に取り組みました。本選では最初に総合コーディネーターの開沼博氏が今年度の活動の経過、各校のフィールドワークの実施状況、予選会の様子などを説明。その後、各校の発表が順番に行われ、各校とも昨日の予選会で出た指摘などを踏まえ、前日よりもブラッシュアップした内容を発表しました。質疑応答では審査委員から発表内容の妥当性、コストや実現可能性に対する考え方などの質問が出され、生徒のみなさんはそれに答えていました。発表内容は、トウモロコシによる地域活性化、農業・福祉・エネルギーの連携、スマート漁業とバイオマス発電、原子力発電と再生可能エネルギー、合成燃料車の普及などバリエーション豊かで、来場者の方々も各校の発表に熱心に耳を傾けていました。

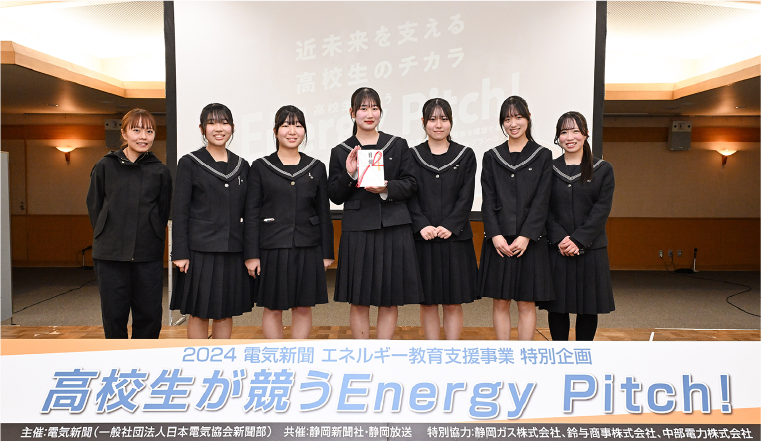

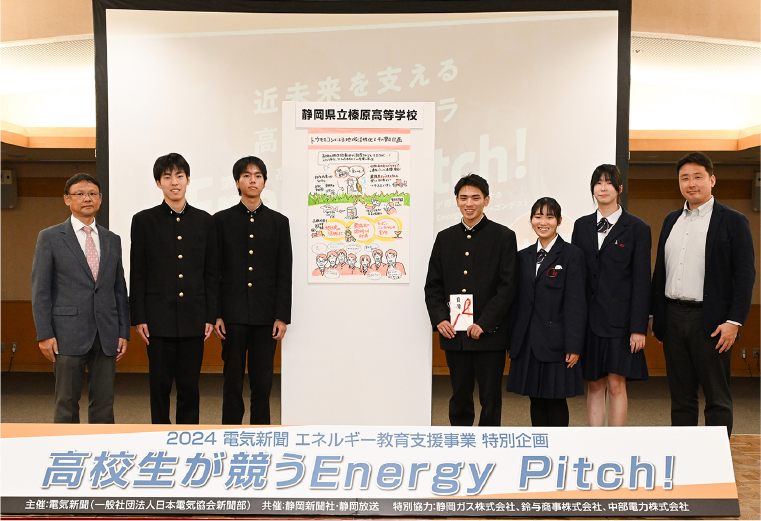

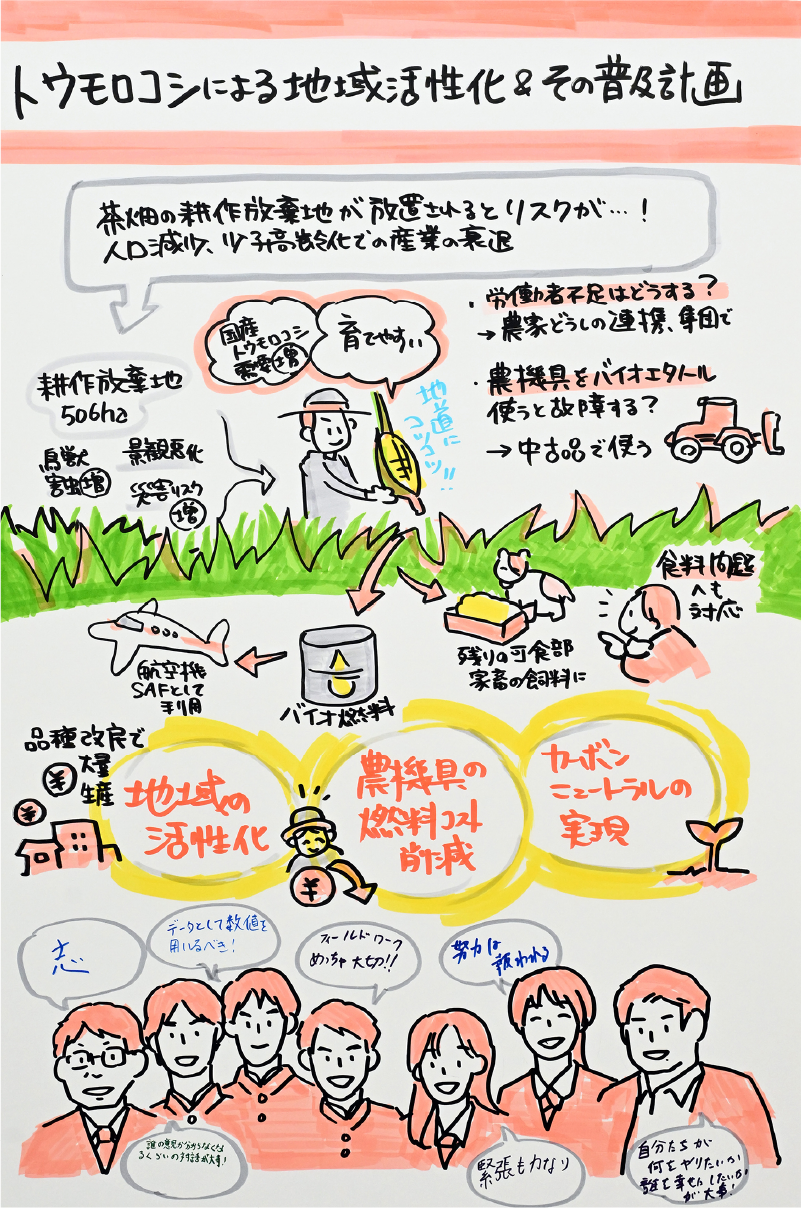

厳正な審査の結果、耕作放棄地で栽培したトウモロコシをバイオ燃料に活用するアイデアを提案した榛原高校が初めて最優秀賞に輝きました。優秀賞には御殿場南高校、敢闘賞には駿河総合高校、焼津中央高校、静岡新聞社賞は伊豆中央高校、電気新聞賞には沼津中央高校がそれぞれ選ばれました。

発表テーマ: 「トウモロコシによる地域活性化&その普及計画 〜耕作放棄地の活用〜」

指導教諭:北川浩

研究メンバー:薄波瑛真、奥山颯太、紅林伶奈、坂岡來夢、松浦芽衣子

発表テーマ: 「ダイバーシティーファーム 〜輝く未来と笑顔を創る〜」

指導教諭:芹澤光

研究メンバー:小林健、笠原春太郎、長南弦貴、横山來夢

発表テーマ: 「原発×再エネ ~エネルギーミックスがもたらす2050年の姿~」

指導教諭:豊田稜介

研究メンバー:武内琉位、大矢煌真、金崎蒼輝、鍋島陽

発表テーマ: 「SFBC City(Smart/Fisheries / Biomass / Compact)」

指導教諭:佐藤幸弘

研究メンバー:鈴木陽菜、片岡絢心、藤井紗也香、加納颯馬、紅林滉太、山田豪人

発表テーマ: 「日本の農業を活性化する」

指導教諭:井口美紗子

研究メンバー:高畑楓、佐藤颯、米山諒

発表テーマ: 「温暖化による熱中症のリスクを減らすために 〜高齢者を守るために〜」

指導教諭:清水隆弘

研究メンバー:山口瑠璃葉、古屋俊翔、板倉優斗、大澤心結、斎藤悠翔、西島楓翔、宮崎祐倭斗

2023年度から創設された「動画審査部門」では、今回は4校がエントリーしました。各校は会場審査部門の生徒らとともに、夏のオープンセミナーやエネルギー関連施設見学会、オリエンテーションなどを経験。自ら調べ学習をしたり、アドバイス・ミーティングや外部連携講師とのディスカッションなどを通じて、自分たちの発表をまとめました。12月上旬に動画データや提出書類を事務局に送付。12月中旬に審査委員3人による厳正な審査の結果、最優秀賞には「伊豆半島まるっと水素特区構想」を発表した三島北高校が選定されました。優秀賞には「水力発電のイメージ向上」の科学技術高校、敢闘賞には「新しいシステム!?『相乗りシステム!』」の川根高校、参加賞には「税金と発電」の浜松開誠館高校がそれぞれ選ばれました。

| 動画審査部門 参加校と発表概要(敬称略) |

|---|

|

|

|

|